La géométrie de fer, qui trace brutalement sa voie dans la terre rouge dominée par les maisons « indifférentes », juchées sur le coteau, induit l’idée que les oeuvres d’art sont des autoportraits, notamment les paysages. On veut dire que La Tranchée de Léo Heinquet, d’une « banalité extraordinaire » (et non d’une extraordinaire banalité) est le dépôt, sur la toile, d’une vision à nulle autre pareille. Le style du peintre, qui fait tout pour n’en pas être un, est encore un style ; or le style — air connu -c’est l’homme. Ce tableau, de fait, est un autoportrait.

H ne faut pas voir dans cette huile la méticuleuse démonstration selon laquelle l’artiste serait capable – il l’est – de reprendre son bien à la photographie. Cela va bien plus loin. Car, au delà de l’apparente froideur de ce fragment de banlieue, ce qui compte est le jeu qui s’opère mentalement entre ces voies électrifiées, d’évidence très empruntées, et l’absence de tout train censé les parcourir. La Tranchée, est saisie entre deux convois. D’aucuns diraient que c’est une sorte de passage à vide ; d’autres que c’est un temps mort. Chose étonnante, ce paysage, réinventé en chambre, a demandé de longues semaines de travail, comme s’il s’était agi de reconstituer dans tous ses détails un lieu mille fois vu et jamais regardé.

Il est ici question de pittoresque. Mais, ce pittoresque-là, n’a rien à voir avec l’originalité ou la joliesse d’un endroit. Ce mot désigne en l’occurrence la capacité qu’a Léo Heinquet d’élargir le champ représentable. Les photographes travaillent dans cë sens, mais aussi certains peintres – Léo Heinquet en est – chez qui, sous l’apparent souci documentariste, perce le désir de capter ce surréel à peine décalé du monde que les artistes, seuls, savent identifier.

Nous sommes devant ce tableau qui ressortit à ce qu’on pourrait appeler le réalisme rêveur. Fantasme du roulement grave d’un convoi qui arrive, à moins que nous ne soyons déjà dans l’éloignement de ce dernier. Cette disposition d’esprit, ramenée à l’aune de la fiction policière, nous ferait presque considérer La Tranchée comme le lieu du crime sans le crime. Un peu à la façon de l’Australien Jeffrey Smart, Léo Heinquet affectionne les espaces à la marge de cette sorte, et qui sont légions. Mille continents restent à explorer.

Pierre Fresnault Deruelle

Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La laideur n’est pas inéluctable

« Les Jambes du Cantique », 1987, huile, 39 x 60 cm

« Les Jambes du Cantique », 1987, huile, 39 x 60 cm

Outre la maison au toit rouge, le poteau électrique (dépourvu de fils) et le mur de moellons qui borde cette parcelle de banlieue, trois châteaux d’eau sont là, qui ajoutent à « l’ingratitude » du lieu. Pourquoi avoir privilégié cet agrégat de constructions industrielles dont on s’accorde à dire qu’elles gâchent généralement les paysages ? Pour déconcertant qu’il puisse paraître, le choix du sujet traité par Léo Heinquet nous rappelle qu’il convient de faire la distinction entre les belles choses et les bonnes images. En effet, peintres et photographes savent depuis longtemps que, cadrée de telle ou telle manière ou saisie sous un ciel de telle ou telle intensité, les choses les plus triviales peuvent être hissées au rang de « motifs »(1). Un peu de ce qu’on appelle la Metafisica, le Réalisme Magique, ou La Nouvelle Objectivité (2), se retrouve chez notre artiste dont les paysages – assimilables parfois à d’énormes natures mortes – finissent par inquiéter : ces châteaux d’eau, découpés dans la lumière rasante d’un soleil bas, sont porteurs d’une étrange aura. Allons plus loin : ces excroissances disent d’autant mieux la surrection du monstrueux que nous sommes à la périphérie de l’urbain (où règne l’anomie), à quoi s’ajoute ce grand beau temps dont on dirait qu’il est la scandaleuse onction dispensée à ce chaos urbanistique. Nous sommes à deux doigts du surréalisme.

Le photoréalisme de la toile qu’on pourrait assimiler au constat d’un monde inerte et désenchanté, est à l’origine d’un effet rare : ce désordre construit se donne comme trop précis pour ne pas être révélateur. Roger Caillois parlait de l’incertitude qui vient des rêves. De fait nous sommes ici face à un songe vériste cousin de ceux – plus vrais que nature – que brosserait un peintre sacrifiant au fantastique. Quoi qu’il en soit, il s’avère que Les Jambes du Cantique (3) est un cityscape qui, au motif de se trouver au plus près de la banalité, en dévoile la tranquille « malséance ». Est-ce la raison pour laquelle Léo Heinquet a voulu qu’une aguichante pin-up en bas noirs vienne s’inscrire sur le placard publicitaire collé sur le mur, en bas à droite ? La publicité, cette promesse de félicité, fait ici un bien ironique contrepoint avec l’accablante médiocrité du décor, qu’elle renforce par ailleurs. Déplacée à tous les sens du terme, la fille de papier est aux habitants de l’endroit (stupidement sollicités) ce que ces réservoirs sont à l’incurie des aménageurs (un mépris du cadre de vie). Obscénité dans les deux cas.

« Nous ne sommes pas au monde », disait Rimbaud devant l’incapacité des hommes d’atteindre à la vie « haute ». Pourtant, de ce constat, Heinquet nous offre une image curieusement positive. Si cet assemblage incohérent de bâtis divers signifie la contingence en soi, il n’en a pas cependant, le goût sartrien de la nausée. En vérité, l’approche phénoménologique du peintre a le charme des états du monde en suspens. La lumière contrebalance ici le sentiment de la déréliction qui rôde. Nous en savons gré à l’artiste dont le regard dépasse la médiocrité du monde. La laideur n’est pas inéluctable.

1- Un « motif » en art c’est, à la fois, un objet et les raisons qui ont voulu qu’on le reproduise.

2- La Metafisica est principalement représentée par Giorgio de Chirico et Giorgio Morandi, le Réalisme Magique par Carell Willink et Pyke Koch, et la Nouvelle Objectivité (dite de « droite ») par Carl Grossberg.

3- Référence au Cantique des cantiques qui chante voluptueusement le corps de l’aimée, promesse de félicité. Ce corps est ici ramené au cliché racoleur de la fille déshabillée.

FRESNAULT-DERUELLE Pierre

Dix ans après, ce sont toujours, obstinément, les mêmes paysages indécis, à la frontière de la grande banlieue et des terres agricoles, lieux non-lieux aux marges des habitations humaines, ciels striés de lignes à haute tension qui annoncent les concentrations urbaines, zones en attente où le pavillon essaie de résister à l’assault des gazomètres, châteaux d’eau ou immeubles en construction, cet espace indéfini, innommable et laid dont les villes modernes s’entourent comme d’une première emprise sur l’espace ouvert, les champs, les prés, les bois, ce qu’on appelle la campagne; laquelle d’ailleurs est si jolie vue du train ou sur les affiches électorales, et si rugueuse, piquante ou hostile quand on se bat contre les ronces, les sillons grossièrement aplanis, les fondrières et la boue. Un entre-deux suspendu entre des mondes que l’imaginaire croit apprivoiser ou plutôt avait cru apprivoisés. Mais non, la domestication policée n’est pas vraie, ce n’est pas ainsi que sont les choses, elles ne sont pas comme dans nos rêves d’harmonie, elles résistent, manifestent leur indépendance, leur indifférence à notre égard. Et il est cruel qu’on nous le rappelle.

Dix ans après, ce sont toujours les mêmes images dont la précision maniaque stupéfie, remplit d’admiration devant la méticulosité hallucinée, au point qu’on en vient à hésiter sur la nature de ce qu’on a sous les yeux, comme si un appareil optique d’un nouveau genre avait été inventé, capable de transformer l’espace, avec son extension et sa profondeur, directement en une surface plane, grâce à une projection directe, à la fois géométrique et physicochimique, analogue au mystérieux voile de Véronique, empreinte immédiate du monde sensible sur une toile. Il existerait une alchimie secrète par la grâce de laquelle la réalité extérieure aurait accepté de changer de substance, de se faire image et de se laisser accrocher sur les murs d’une galerie. Et pourtant nous sentons bien que ce n’est pas ainsi que se sont passées les choses, et que, si miracle il y a, il est d’une autre nature. Ces «images», qu’on croit regarder comme des instantanés que le monde même aurait impressionnés, sont la trace de dépôts successifs, infiniment lents, progressant du fond Vers la surface en couches qui s’accumulent sans tout à fait se recouvrir, qui laissent voiries touches de pinceau, et même parfois les exhibent, dirait-on, à l’inverse d’une ambition illusionniste (par exemple dans «Cabanon et Petits Pois», la bande qui sépare le macadam et le champ, ou dans «La Borne» les tas de «cailloux»). Tout à la fois le tableau nous fait croire au paysage qu’il présente et il se fait voir comme tableau, nous maintenant sur le point de bascule, ou d’équilibre, séduits par la représentation, prêts à nous y abandonner, et en même temps rebutés par un tour un peu trop insistant, trop visible, déçus dans notre candeur par les marques qui montrent a quel point nous avons collaboré à notre propre illusion, à quel point nous pensions être dans les choses mêmes. Ces tableaux sont fondamentalement ironiques, à la façon dont Flaubert entre dans les rêveries d’Emma Bovary ou de Frédéric Moreau, propose à son lecteur tout un espace d’accueil où il se retrouve en pays connu, et, par de minuscules décalages à peine perceptibles, dénonce férocement la bêtise qu’il y avait à se croire accueilli. Les décalages entre une image offerte pour qu’on s’y prenne et une image montrée du doigt, désignée, sinon dénoncée. Je vois bien, dans «Le Pylône», que les taches géométriques au-dessus des frondaisons sont des surfaces plus ou moins rectangulaires, trapézoïdales, de couleur blanchâtre, bordées d’espaces bistre, et je ne peux m’empêcher de voir un front d’immeubles construits là-haut sur le plateau et surplombant le vallon pavillonnaire où des buis bien taillés préservent des intimités restreintes. Le tableau me prend au piège du «réalisme» et me donne à voir ce qu’il m’a fallu méconnaître pour me laisser prendre. Comme, dans cette même toile si intensément verticale, l’allongement démesuré des lignes entrecroisées qui occupent le tiers à droite, le pylône justement, ou les chevauchements surprenants qui transforment les parallèles des fils à haute tension en aiguillage de gare de triage céleste. En sorte que chaque élément qui m’était apparu d’abord comme «signe de réalité» peut se retourner en «signe de peinture»: un panneau routier indique «VERSEILLES», un autre «MELASUREI» et j’y crois, parce que j’oublie de déchiffrer, ( ce n’est pas «Versailles», c’est l’envers de «Jérusalem» ), deux camions-bétonnières interrompent leur mouvement dans «La Sablière» ou «Saint-Saire-Ciment», à la fois identiques et différents ( deux réservoirs rouges pour l’un, un rouge et un jaune pour l’autre ), ce sont des camions et des Dinky-Toys, des morceaux de réel et des jouets peints. Ce qu’interrogeune telle équivoque, c’est avant tout ma propension à l’inadvertance, ou à la croyance.

Le dispositif du tableau ne me laisse pas le choix: dans la perspective classique, des faisceaux ( tracés par les dalles du carrelage ou les hampes des lances ou les arceaux des frondaisons chez Watteau ou Corot ) m’attirent dans une profondeur illusoire; ici, à l’inverse souvent, une surface impénétrable rebute mon oeil, m’oblige à rester dehors, et parfois m’agresse sans aménité. «La borne» figure par un ruban blanc et rouge un obstacle qui ressemble à un interdit, «La Maison aux Gazomètres» me présente barrière close; «Les Chemins d’Eragny» offrent deux lignes de fuite courbes à droite et à gauche vers les bords du tableau, provoquant l’ébauche d’un strabisme divergent, mais, en plein centre, frontale, une grille m’empêche d’entrer dans cette allée qu’elle ne me masque pas pourtant. «Jardin modifié», «Maisons en Sursis» ou «La Mairie de Vauréal» agencent, chacun avec des moyens propres, des dispositifs analogues qui me captent et me repoussent en même temps, m’attirent vers un espace et entravent mon mouvement vers lui. D’où une gêne dans mon corps, où, en effet, comme si je marchais sur ces chemins ou routes de grande banlieue, tout à la fois je désire aller vers la forêt et des obstacles me retiennent. Le dispositif même du tableau me fait éprouver physiquement, une des caractéristiques les plus fréquentes de ces espaces intermédiaires dans la réalité, un appel et un interdit, la liberté et la prison mêlées.

À de rares exceptions près, pas de présence humaine dans ces endroits saccagés par l’activité des hommes; un camion, une voiture traversent, machines anonymes d’un monde inhabité; et quand deux silhouettes passent, elles parcourent un sol où ne subsistent que les traces de bâtiments rasés par on ne sait quelle catastrophe, dans une lumière jaune et grise de désastre. Une lèpre ronge le crépi des façades, devant les gazomètres, un échafaudage précaire ne fait même pas semblant de servir à rafistoler un pavillon dont la ruine menace. Mais, plus encore que les constructions, les sacs poubelle, les tas de détritus, qui indiquent une civilisation en voie de poubellisation globale, ce qui m’affecte insidieusement, ce sont les gammes de couleurs, la plupart du temps homogènes et sans contrastes, dominantes de bleu-vert, à peine avivées de touches claires ou rouges, dominantes de gris-ocre-brun auxquelles un ciel pâle ajoute une teinte blafarde, dominantes d’un jaune qui se glisse jusque dans l’asphalte ou les talus ou les monticules terreux. Comme des camaïeux où la vivacité des couleurs serait impitoyablement éteinte par un voisinage trop proche pour les laisser vibrer. Les souriantes harmonies des ciels sont voilées et les transparences figées dans un gel énigmatique. Chacun de nos yeux voit les couleurs de façon différente, en masquant tour à tour l’un ou l’autre, on peut aviver ou éteindre la lumière, aller vers la gaieté ou la tristesse, selon la circonstance. D’ordinaire nous choisissons un parti. Ici nous en sommes empêchés par un très minutieux équilibre entre ombre et clarté, froid et chaud. Dans «Le Parking» par exemple, sous un ciel d’orage se glisse la lumière d’un soleil couchant; mais elle n’a rien du poudroiement d’or qu’on aime sur les cartes postales, malgré les nuages clairs qu’elle nimbe, elle n’a rien de la tendresse sentimentale qui dilate l’âme.

Une menace plombée pèse sur la douceur que nous attendions de cette heure du jour. D’une autre façon, dans «Cabanon et petits pois», l’été semble bien là (en particulier dans la moitié droite de la surface, dans le champ comme dans le ciel), mais avec un dur rappel de lumière hivernale, comme quand le vent du nord glace juillet. Par là encore, tout à la fois nous sommes incités à la gaieté et retenus de nous y livrer.

Qu’il s’agisse des lieux, des images, de la perception des objets ou des couleurs, c’est toujours, obstinément, le même suspens qui nous est imposé, comme une mise en demeure de ne pas nous laisser aller à la complaisance de nos fictions. Le traitement est rude parfois, saisissant toujours, car nous sentons bien que c’est une Voie Vers le réel. La coïncidence des opposés donne une chance d’ouvrir les yeux: pour certains, le réel ne s’offre pas comme une épiphanie, un triomphe, une gloire rayonnante, mais se promet par le biais d’une hésitation, d’une inquiétude ou d’une souffrance.

Jean-Yves Pouilloux, Pau, mai 1998.

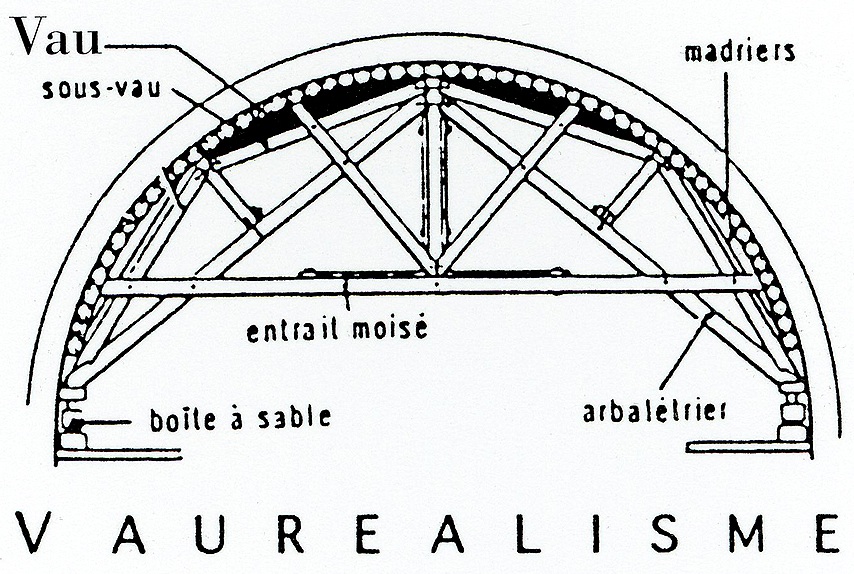

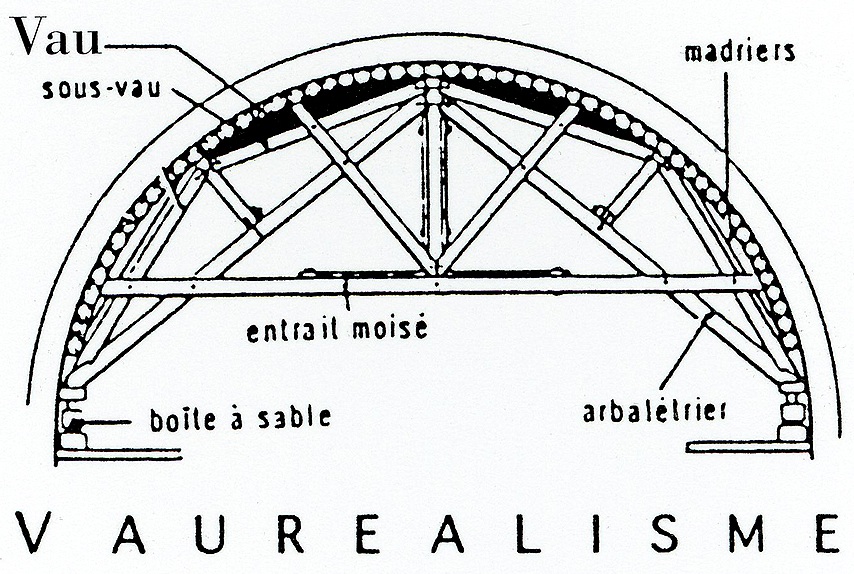

Val (latin vallis), plur. vals, vaux = vallée

réal (esp.) = royal

Vauréal = vallée royale

Vauréal, petit village rural de la grande banlieue nord-ouest de Paris, 1 000 hab., la Ville nouvelle sur le plateau, 17 000 hab.

Vau, Vaux, Constr. Pièce porteuse de la ferme d’un cintre, utilisée pendant la construction d’une voûte.

Vauréalisme, un Réalisme fait à Vauréal — est aussi la réalité du Vau, pièce porteuse de l’échafaudage pour édifier le cintre, la courbe concave, couronné par la clef de Voûte de cet hémisphère céleste que le peintre tente de construire, de reconstruire et de faire rayonner… continuellement.

Le Vau est le support temporaire d’une partie du cintre, d’un des segments en perpétuelle construction, qui constituent la grande couronne de la ville, l’encerclant en tant que zone périphérique dite de banlieue.

J’aime cette «zone», son air et son aire bâtarde, l’atmosphère de sa dimension «farfelue», décevante et ravissante, où la prétention malhabile des petits pavillons essaie de suggérer le bien-être des villas bourgeoises, où les poteaux électriques relativisent la laideur utilitaire par leurs fils, tendus comme des cordes sonores sur l’espace vibrant du ciel.

Le RER et les voies rapides rugissantes réduisent les émotions bucoliques en des buis bien barbelés et un bout de pelouse de 2X3m, symbole caressé d’une nature péniblement sauvegardée, — cisaillée, pour permettre le rêve d’un microcosme bien dressé.

Ce sont ces contradictions qui font son unité, et son aspect hétéroclite «peignable» son harmonie. Les couleurs de la ville s’y diluent et se mêlent à celles de la banlieue vaguement rurale, fragmentaires et quelque peu irréelles en donnant à ces résidus de plates-bandes sentimentalement cajolés l’éclat d’un paradis de poche. Le gris du portail en fer et la maison rose-bonbon réverbèrent la lumière du couchant et quand les marquages au sol du parking se changent en rayons phosphorescents, la luminosité de chaque couleur devient une création parfaite en soi – et le petit arbre taillé en boule, proche des rails, fait figure du temps immobile depuis toujours.

LH, février 1998

Léo Heinquet ne traque pas le motif. Léo Heinquet ne traque pas la nature. Il est trop respectueux du Visible pour pousser le paysage dans ses derniers retranchements. Au contraire, la nature, le paysage se peignent en lui. Lui, ne fait que recueillir sur la toile les images de l’extérieur, les images que l’extérieur lui impose ( inutile de préciser que sa peinture est de haute nécessité ). Il est «impressionné» comme une plaque sensible. Il peint les choses telles qu’elles sont quand on oublie de les regarder et qu’on cherche obstinément sous le Visible l’invisible d’un air «détaché».Il ne se situe pas pour autant en dehors. Il est entier dans ce qu’il fait ou plutôt dans ce que la réalité lui fait faire : il travaille sous la dictée des champs, des routes, des poteaux électriques. Il ne s’approprie pas le monde. Il le reçoit humblement dans la mesure où il fait don au paysage de ses yeux pour que les arbres, les nuages, les constructions humaines : maisons, palissades, automobiles se regardent en lui, puissent «exister».

«La Nature pour s’arracher à elle-même et se contempler produit des chefs-d’oeuvre à travers les artistes auxquels elle insuffle simplement ses puissances créatrices». Léo Heinquet incarne parfaitement cette réflexion de Goethe. Sa peinture est à la charnière du Visible et de Pinvisible, à Pintersection de deux mondes : ce qui se Voit du dedans, ce qui se laisse regarder du dehors. Elle n’interprète pas le paysage. Elle ne le décrit pas. Elle s’efface devant lui pour que ce dernier apparaisse dans son intégralité et se mette ensuite à Vivre dans notre regard.

Le tableau se fait en nous. Il nous capte. Nous intériorisons cet extérieur, nous nous portons au dehors de nous-mêmes sans que la «personne» du peintre fasse obstacle. Et c’est dans ce va-et-vient entre la perception immédiate du monde et sa re-construction différée (la conscience se fait pierreuse et la matière, spiritualité) que le tableau s’organise dans le temps et l’espace comme un «lieu» à part mais entier, comme un territoire à investir de ce que nous sommes.

Léo Heinquet n’interprète pas le paysage dans le sens où il ne Veut en aucun cas le rendre humain. Il le pose devant nous – nous les regardants, puisque les éléments du Visible sont naturellement porteurs d’un invisible, d’un avant-l’homme, dans l’absolu de tout, retirant les choses du temps pour les couler dans l’Histoire.

L’homme dans son aspect physique est absent des tableaux. Et pourtant il emplit la toile de sa présence. Peu à peu, les objets nous pénètrent tant ils débordent de leur réalité. Nous interrogeons la route en nous, les nuages en nous, les arbres en nous. Tout le visible nous envahit, nous installe dans un rapport «positif» au monde. La réalité parce qu’elle nous est directement offerte est mise entre parenthèses (le cadre du tableau) pour nous transporter par-delà notre Vie dans le royaume réel.

Nous Voilà dans le monde de l’idée, dans l’essence des choses. Les choses matérielles nous renvoient à notre intériorité, nous élèvent à la conscience du cosmos. Léo Heinquet réussit le miracle de peindre le Réel dans l’homme. C’est parce que le Réel se donne à lui dans une quête incessante qu’il peut maintenir cet équilibre jamais démenti entre ce qui est et ce que nous Voyons.

Daniel M. Thibaut, décembre 1992

« Les Jambes du Cantique », 1987, huile, 39 x 60 cm

« Les Jambes du Cantique », 1987, huile, 39 x 60 cm